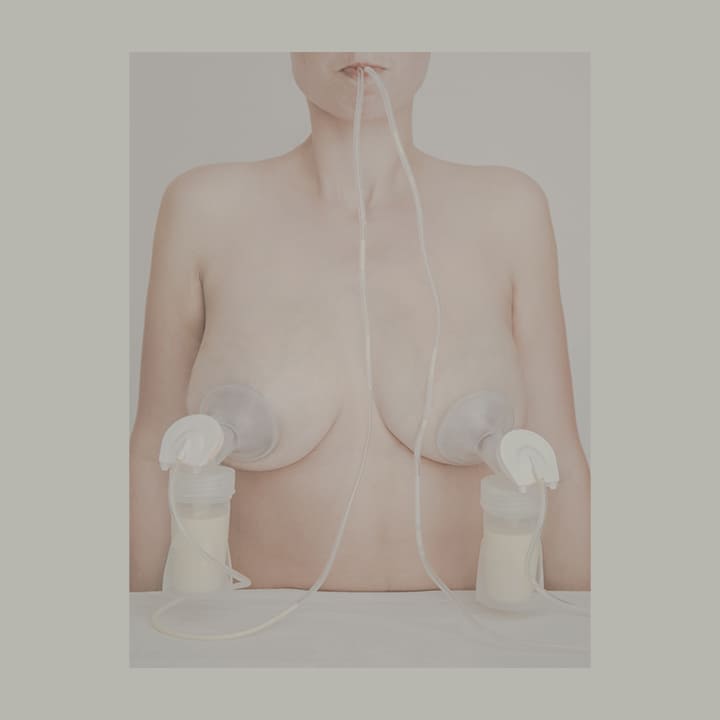

Ness Rubey

Ness Rubey ist eine konzeptionelle Fotografin aus Österreich, die sehr häufig auffällige Socken trägt.

Auf plakative und farbenfrohe Weise zeigt sie sowohl die Schönheit als auch die Dissonanzen unserer Umgebung und Gesellschaft. Ihre Arbeiten bieten oft einen augenöffnenden Zugang zu Themen wie Gleichberechtigung, Gewalt, Fleischkonsum, Einsamkeit oder Selbstliebe. Dabei spart Ness nicht mit ihrem humorvollen und schrulligen Blick auf das alltägliche Leben.

Es nicht zu tun, wäre keine Lösung.

Ness Rubey

Interview

von Lisa Hollogschwandtner

Wer bist du?

Das Erste, was mir einfällt, ist: Ein Gast auf der Erde. Und ein Sprachrohr meiner Kunst. Sie fließt durch mich, meine Aufgabe ist eigentlich nur das, was da ist, wiederzugeben. Wenn man so will, bin ich also die Mittelsperson zwischen der Idee beziehungsweise Vision und dem, was ich dann in die Welt bringe. Meine große Aufgabe ist es also offen und empfänglich zu sein.

Und wie bist du zu der Person geworden, die du heute bist?

Ich musste schon als junges Mädchen sehr selbstständig sein, habe viel Zeit mit mir alleine verbracht und für mich erkannt, dass ich mich gewissermaßen auch selbst erziehen muss. Also habe ich mir mit 13 Jahren ein Manifest erstellt, nachdem ich handeln wollte. Die oberste Regel war: „Behandle jede:n so, wie du selbst behandelt werden möchtest.“ Und das gilt für mich noch heute. Natürlich fällt mir das an manchen Tagen leichter, an manchen Tagen schwerer, ich bin nicht unfehlbar und sage Mal Dinge, die ich rückblickend bereue – aber ich versuche jeden Tag bestmöglich nach diesem Grundsatz zu leben. Mein Manifest hat auch andere Punkte umfasst, beispielsweise die Entscheidungen kein Fleisch zu essen und keinen Alkohol zu trinken. Es bildet die Basis für das, was ich bin – und genau dieses „was ich bin“ drücke ich auch in meiner Kunst aus.

Warum hast du die Fotografie als dein Medium gewählt?

Weil ich nicht zeichnen kann (lacht). Ich finde es total schön, wenn Menschen talentiert im Malen oder Zeichnen sind – ich habe mein Talent in der Fotografie gefunden. Was aber nicht bedeutet, dass ich nicht auch zeichne – ich fertige vor meinen Shootings Skizzen an, manchmal teile ich sie auch online, weil ich sie so lustig finde. Für mich ist das nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt: Man sollte sich nicht davor scheuen, auch Dinge zu tun, die man nicht so gut kann.

Ich habe mit 13 Jahren meine erste Kamera bekommen und sehr schnell eine Faszination für die Fotografie entwickelt. Sie ist für mich ein total spannendes Medium, weil sie einerseits die Realität abbildet, andererseits immer auch von meiner Realität erzählt. Zu fotografieren hat sich für mich von Anfang an sehr vertraut angefühlt.

Der Austausch mit anderen ist dir sehr wichtig…

Ja, deshalb lade ich auch regelmäßig fremde Menschen in mein Atelier ein, pro Monat rund vier. Ich kann Kunst nur verständlich gestalten, wenn ich andere Menschen verstehe. Daher ist es mir wichtig zu hinterfragen, wie andere Dinge sehen, vor welchen Herausforderungen sie stehen, welche Ansichten sie vertreten. Jedes dieser Gespräche ist Teil von dem, was ich tue. Manchmal sind es Menschen, die ich schon länger aus der Ferne beobachte, manchmal kommen die Menschen auf mich zu.

Deine Bilder wurden mehrfach ausgezeichnet. Was bedeuten dir Anerkennungen dieser Art? Dabei geht es ja immer auch um Wertung…

Ich persönlich finde Wettbewerbe wichtig, weil sie einen einerseits herausfordern und andererseits die Möglichkeit geben, die Arbeit auf jene Bühne zu bringen, die sie verdient. Jede künstlerische Arbeit hat es für mich verdient gesehen zu werden. Jede:r hat geniale Ideen – oft scheitert es nur an der Zeit oder dem Mut für die Umsetzung. Und Mut ist glaube ich ein wichtiges Stichwort, denn gerade bei Wettbewerben weiß man nie, wie die eigene Arbeit ankommt. Klar ist es schön zu gewinnen, ganz viel persönliches Entwicklungspotenzial liegt für mich aber auch darin, wie man mit Scheitern und Verlieren umgeht. Das sind Dinge, über die viel zu selten gesprochen wird. Wer Kunst macht, wird unweigerlich auch mit Rück- und Niederschlägen zu tun haben. Das gehört zum Prozess und kann einen auch an seine Grenzen bringen. Und dennoch gibt es nichts anderes, das ich lieber tun würde. Wie Eingangs gesagt: Da sind Dinge in mir, die müssen einfach raus. Es nicht zu tun, wäre für mich keine Lösung!

Werke